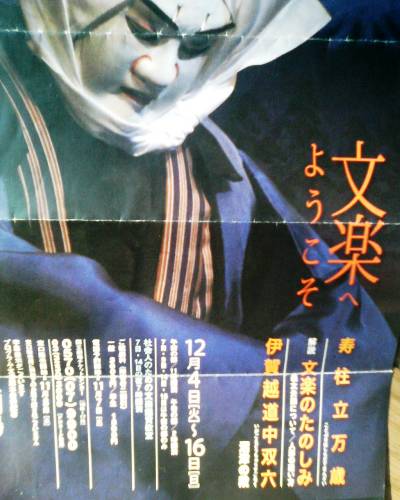

縁あって、国立劇場で行われる「文楽の楽しみ」という催しへ。

そう、歴史ある日本版人形劇である。

まず家を新築する時用の縁起物「寿柱立万歳(ことぶきはしらだてまんざい)」。これは能の演目だっただろうと想像がつく。能というのは日本の芸能のルーツなのだ。めでたい言葉を連ねた言葉あそびが、義太夫4人と太棹3本でにぎやかに15分ほど舞われた。

そして、文楽についての解説。

一体の人形を三人で操るというのは、世界の操り人形を探しても例がないものなのだそうだ。顔をだしているひとが頭(かしら)と右手を、足二本を黒子のひとりが、左手一本を別の黒子が「差し金」と呼ばれるものをつかって操る。

※この「差し金」が転化して「●●のさしがねで・・・」という黒幕の意味になっていったという説がある。

頭(かしら)はけっこう重いもののようだが、それを片手でささえつつ、指で目や眉、口、首までも操作する。かなりの重労働らしい。左手をあやつる人は、頭をあやつるひとからの指示通りに動く。これがかなりきちんとした約束事があって、覚えるのに十年かかるのだそうだ。

足の部分は人形操作の最初にやらされるところ。

びっくりしたのは、女性の人形には基本的に足がないという事。着物の中で、さも足が動いているように手を動かして表現する。膝の部分を拳でつくるわけである。

19世紀までは洋の東西を問わず女性が足をみせるのはかなり恥ずかしい事だった。だから、文楽の人形でも女性の足は基本的に見せる必要がなかったのだろう。

文楽の人形というのも江戸時代中ごろまではひとりで操作する簡単なものだったそうだ。しかし、近松門左衛門の台本で演じるようになり、細やかな人情劇を表現する為にもっと細かい表情をだせる人形が必要になってきた。それはとてもひとりで操りきれるものではなく、必然的に三人操作が定着したらしい。もっとも最初のきっかけは、劇中に大男の人形が登場して三人いないと動かせなかったかららしいが(笑)。

最後に「伊賀越道中双六」(いがごえどうちゅうすごろく)。

日本三大あだ討ちに数えられる実在の荒木又右衛門のでてくる話。しかし、今日の「沼津の段」ではあだ討ちの主要人物は全く出てこない。現代ではひとつの話を全編通してやる事はほとんどない。全編を通しでやると一日で終わらない長さなのだ。枝葉の部分を脚色したものを、たっぷり演じるというのが歌舞伎でも浄瑠璃でも主流である。また、それで充分楽しめる。日本の「おはなし文化」はオペラにも負けない歴史とスケールがある。